Más que una carretera, una línea en el mapa de los sueños

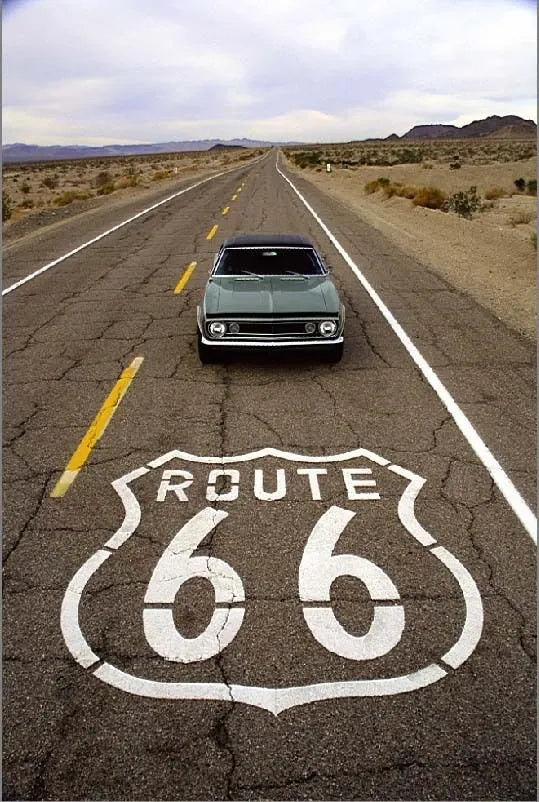

Hay caminos que se recorren con los pies, y otros que se viven con el alma. La Ruta 66 pertenece a esta última categoría. Inaugurada en 1926, fue durante décadas la columna vertebral de un país en movimiento. Desde Chicago hasta Santa Mónica, esta carretera mítica atraviesa ocho estados y más de 3.900 kilómetros de historia, polvo, gasolina, y canciones con sabor a libertad.

Apodada The Mother Road, la Ruta 66 no solo conectó puntos geográficos: unió generaciones, culturas y sueños sobre ruedas. Fue el escenario del éxodo rural durante el Dust Bowl, la vía de escape de soldados que volvían del frente, y la autopista favorita de escritores, fotógrafos y cineastas que encontraron en ella un símbolo de lo que significaba realmente “estar en camino”.

Del rugido de los V8 al murmullo del viento

Recorrer la Ruta 66 es escuchar el eco de los viejos muscle cars sobre el asfalto agrietado. Es detenerse en gasolineras abandonadas, moteles de neón, diners que aún sirven café en tazas de porcelana pesada. Es tocar con las manos una época en la que el volante era una extensión del cuerpo y el viaje no era una transición, sino el destino en sí mismo.

¿Por qué la Ruta 66 sigue enamorando?

Porque no es perfecta. Porque está rota, irregular, incompleta. Porque hay que salirse del GPS y guiarse por señales envejecidas, por intuiciones. Porque exige atención al detalle y respeto por el viaje. Cada parada es una historia. Cada pueblo, una cápsula del tiempo.

Lugares como Seligman, Tucumcari o Amboy parecen más decorados cinematográficos que enclaves reales. Y, sin embargo, ahí están: esperando a que alguien pase, se detenga, y escuche. En esas pausas, mientras el calor del mediodía se cuela por las ventanas abiertas del coche, un buen par de guantes de conducción —como los Rascal Deerskin— no solo aportan confort: evocan otra forma de manejar, más sensorial, más presente.

El viaje ideal: sin reloj y con ventanillas abiertas

La mejor forma de recorrer la Ruta 66 es sin prisas. Dejar espacio a la improvisación. Detenerse cuando algo llama la atención. Dormir en moteles históricos, como el Blue Swallow o el Wigwam Motel. Comer en locales que no han cambiado su carta en cuarenta años. Comprar un mapa físico. Llevar un weekender bag que acumule polvo con estilo.

La ruta no es solo lineal, es vertical: sube y baja por las emociones. Hay momentos de euforia, de contemplación, de reflexión. Porque el viaje es también interior.

De Chicago al Pacífico: la ruta tramo a tramo

Illinois: el comienzo. El contraste entre la ciudad y los campos infinitos. Las señales originales, las primeras gasolineras restauradas.

Misuri y Kansas: la América profunda. Pueblos con encanto, viejas tiendas de recambios y puentes metálicos que resisten al óxido.

Oklahoma: epicentro histórico. Museos dedicados a la ruta y a las migraciones del siglo XX.

Texas: la llanura infinita. Horizontes que no terminan y cielos que parecen pintados.

Nuevo México: cambio de paisaje. Colores terrosos, influencia hispana y pueblos encantados.

Arizona: el tramo más cinematográfico. El Petrified Forest, Flagstaff, Seligman… y el Gran Cañón a solo un desvío.

California: el final dorado. Frutas en los márgenes, tráfico en Los Ángeles y el muelle de Santa Mónica como destino simbólico.

Ruta 66: la experiencia definitiva para los amantes del volante

Quien ama el motor sabe que no todo está en la velocidad. Está en el ritual: elegir el coche, preparar la ruta, colocar la cámara, ajustar los guantes, cerrar la mochila. La Ruta 66 no es una prueba de resistencia ni una competición: es una celebración del movimiento.

En un mundo cada vez más acelerado, la Ruta 66 nos recuerda que el tiempo se mide en kilómetros, no en relojes.

Y que, a veces, lo más valioso no es llegar, sino detenerse en medio del camino.

Blog posts

-

Guantes de conducir: Historia, para qué sirven y cómo usarlos hoy

Descubre la historia de los guantes de conducir, por qué se siguen usando hoy y los diferentes estilos disponibles.

-

Radio Café - Road Classics

Hemos creado algo especial para aquellos que viven la carretera y el rock como estilo de vida.

-

FAT Ice Race 2026. Carreras sobre hielo, Coches clásicos y Skijoring

Asistimos a una de las mejores experiencias automovilísticas invernales.